In Gula Veritas: ¿Y si la fe también se come?

“La maravillosa salsa” de Jean Georges Vibert.

Para Laura L., por su devoción por los fogones y la pisca.

Conocí a Julio en una feria del libro en Quito. Era un foro que tenía el interesantísimo título de "¿Y si el amor líquido nos está deshidratando el espíritu?", con la promesa de reconfigurar las relaciones modernas a partir de conceptos del Renacimiento. Yo estaba sentado en la última fila de sillas, derretido en esa Pycca blanca por un despecho que se sentía más sólido que líquido. El panelista, solemne en su grumoso terno azul, hablaba lento y su voz estaba por dormirme cuando Julio entró a la sala limpiándose el sudor de la frente. Se sentó en la silla de adelante y me preguntó "si ya tenía rato de haber empezado esta homilía moderna". Yo le dije que sí, deslizando una risa porque justo, justo, el panelista había dicho que “Sara Ahmed diría que hoy estamos orientados hacia ciertos afectos como si fueran mapas emocionales preinstalados...". Tremendo.

Me cayó bien Julio. Cuando escuchó esta frase de la Sarah desconocida volteó a verme con cara de incrédulo. "Y estos vínculos precarios, esta intimidad cruel, romantizan lo incierto como si fuera lo mismo que lo intenso, y, por otro lado, los vínculos sólidos de generaciones anteriores son un ejemplo de una mejor vida que...", soltó el panelista al borde de su silla. Julio se estiró y me dijo en un susurro: "Chuta, estos modernos... lo mismo dice la iglesia sobre el matrimonio. En la Biblia, en Colosenses, se dice algo más bonito sobre los famosos vínculos: Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto".

Yo estoy de acuerdo contigo, Julio. El corazón sé que también.

Es que el Julio está estudiando una maestría en teología en la Católica. Quiere ampliar su tesis sobre el pecado en la poesía barroca, específicamente la de Quevedo (el poeta, no el soñador reguetonero, como le gusta aclarar). Y como si vivir en las alturas de la Suma Divina no fuese suficiente, también le encanta la NBA. Yo además de fan de las letras soy fan de los Lakers, así que el Julio pintaba para gran amigo.

Pero no sabía si era aficionado también al buen comer. Por eso cuando me invitó por primera vez a almorzar en su casa en Viernes Santo para ver un juego decisivo de la serie entre Lakers Vs. Nuggets, yo no sabía si llevar una picada o ingredientes para hacer un plato –mis gnocchis de zapallo y salmón, infalibles, hasta pensé en nuggets caseros para hacer el chiste– y mirra.

"San Pascual" de Agustín Arrieta.

Julio vivía cerca de la Universidad Católica en una suite modesta que hubiese puesto orgulloso a cualquier miembro de la orden agustiniana. Cuando llegué a eso de las once y media a su casa, con un escueto sánduche con pan de centeno en la barriga, vi que la mesa de la sala estaba vacía y me dije “era de haberme comido un bolón en la esquina antes”.

No quiero ser injusto con Julio. En verdad, cuando entré a su casa ese mediodía, noté que estaba pulcra, ordenada como si San Pedro fuese a examinarla. Y mi anfitrión ya tenía la tele encendida con el partido. Pero Julio, viendo tal vez mis ojos de mal invitado explorando algún asomo de picada en la mesa, me dijo que lo ayudase buscando el “pan líquido” en la refri. ¿Pan líquido? ¿Sería que resucitó una receta medieval? Nada que ver, cuando abrí la refri vi en el centro una funda blanca y seis botellas verdes: el “pan líquido” eran las cervezas.

Yo, feliz. Cuando nos sentamos en el mueble a ver la tele, Julio se rió de mi sorpresa pasada por encontrarme con este “pan líquido”. Con su voz ronca, bajita, me dijo que “en Alemania durante la Cuaresma, si vieras, había monasterios que hacían su propia cerveza… como estaban prohibidos los alimentos sólidos, los pobres no tenían nada para mangiare y como el agua no les amagaba el hambre, bueno, tocó hacerle a la cerveza, que teóricamente...”

12:45, sin asomo de alguna botana en el convento urbano de Julio. Un cuadro en la pared de la entrada me llamó la atención. Parecía un recorte de un menú infantil. Por la redondez de sus personajes pensé que era un sketch de Botero. Y, ¿qué era eso que leí abajo: “nula”, “sula”, “chula”?

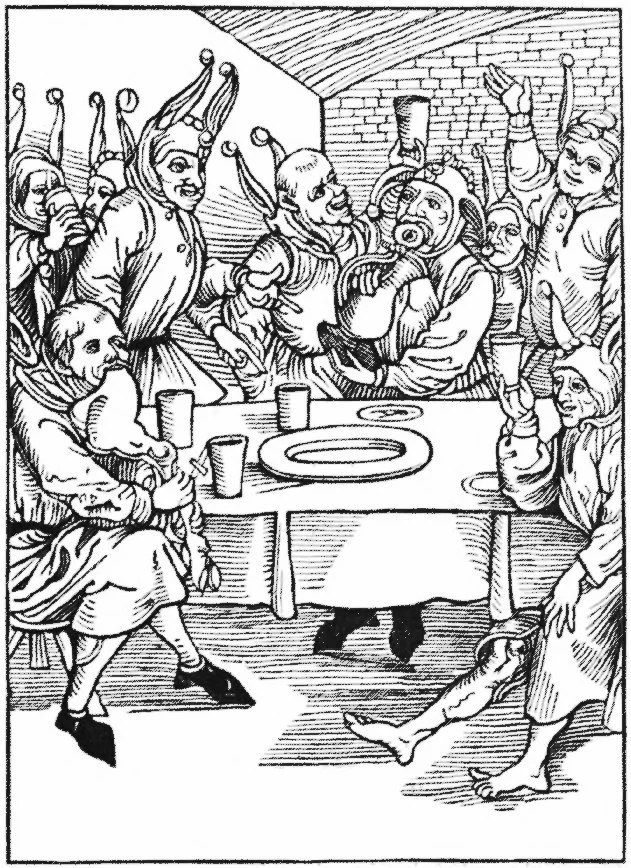

“Gula” de Hieronymus Bosch.

“La gula, amigo mío, es la gula del Bosco lo que andas viendo”, le escuché decir a Julio, esta vez desde su cocina. Después me enteraría de que es una serie completa representando los siete pecados capitales. Me pareció grotesco. En especial, el desorden que gobernaba la escena: juguetes, trinchos, sillas, todos sueltos, tal como las casas después de una fiesta. “Pobres, ¿no?, me soltó Julio, con un vaso de agua en la mano. La gula hace que uno descuide lo suyo…. Más que me mata que nadie mire a nadie, y peor estando en una mesa. ¿Qué otro lugar tienen las familias para mirarse en esta vida? Bueno, el niño es el único que mira a alguien, pero en realidad está buscando que el papá le suelte un pedazo de algo. ¿Y el don? Pues con cara solemne de ocupado, como si no hubiese nada más allá que el hueso chupado que tiene en la mano y la jarra llena. La gula es, pues, hermano mío, la mente atravesada para siempre por una flecha, como ese sombrero detrás del man”.

Ya iba a terminar el primer cuarto del partido. Ya empiezo a sentir un movimiento telúrico por mi barriga. Ojo, Julio se había parado hacia su biblioteca, no hacia la cocina, así que no quedaba más sino esperar.

Era un libro gigante, polvoriento, no alcancé a leer el título. Pero Julio lo abrió con suma emoción contándome que ahí estaba en latín –porque el hombre hablaba latín– las declaraciones de Gregorio Magno sobre la gula. Una definición que, según él, le había abierto puertas a su tesis porque le enseñó que el barroco es pura tensión entre gula y divinidad.

“Y mira que estas Cinco formas de gula del Gregorio, empezó a recitar Julio, son como para revisarlas a la luz de hoy... Te las leo, hermano, no tienen pérdida:

Praepopere, o comer entre comidas (para qué canapés, tapitas, incluso chifles en las mesas).

Laute, o zamparse alimentos demasiado lujosos (he visto hamburguesas de $100, válgame Dios, pero con el precio del verde aquí en la sierra…).

Nimis, o comer con full exceso (listo, habría que sustituir Chimborazo de arroz por colinita de arroz en todo Ecuador).

Ardenter, o comer con ansia (no hay cómo comer cangrejo).

Studiose, o comer alimentos a los que se ha dedicado análisis, tiempo y estudio (adiós a las recetas vía YouTube de los domingos y hasta cocina de autor).”

Entonces mi amigo Julio sí conocía de comida. Iba a ponerme a reflexionar intensamente si sus lecturas sobre la gula no estarían afectándole, pero ya empezaba el segundo cuarto y me resigné a que no tendría ningún Praepopere.

“La nave de los necios” de Sebastian Brant.

“Lo que en definitiva no me gusta, hermano mío, seguía Julio, es que la gula trae pura desmedida, excesos mortales, un barroquismo cuestionado, pues, y por eso me gusta verla de cerca”. ¿Estaría hablando de mí o sería paranoia mía? Le pregunté por qué. “Es que yo soy un fiel devoto de la obra de San Agustín, mi amigo, y para él la moderación es divina. Es respetar la finalidad de la existencia: disfrutar la obra de Dios, pero no por encima de Dios. El barroco quiere ser más abundante que el cielo. Y el goloso quiere comerse el cielo, ¿ya ves? Por cierto, que el San Agustín pasaba bastante a gustín en banquetes romanos, sumando algunos prostíbulos, así que si alguien conoce a los golosos es él".

Debo admitir que escuchando a Julio expresarse con tanto fervor sobre la gula me hizo sentir culpable. "Lo mejor es que lo tengo aquí, ya vengo...", le escuché decir, entre las nieblas de mis pensamientos tontos. Pensé de nuevo que me buscaría otro libro para leer. No un plato de algo. Lo que fuese.

"Aquí está San Agustín", dijo Julio, sacando dos platos con un aroma dulce, acompañado por el vapor místico de la papa, el orden cósmico de los granos y esa nube divina del maní cocinado con leche que ya ascendió a nuestro paladar antes de probar cucharada, como el alma antes de entrar al cuerpo.

Era una fanesca.

"Bueno, dicen que es el santo de mayor equilibrio, por ejemplo, armonizando sabor y aroma, por eso siempre lo han representado con la leche a nuestro amigo San Agustín en la tradición de la fanesca ecuatoriana", me siguió contando Julio, eufórico. Yo, ahora sorprendido, no entendía en qué momento había calentado la gran sopa. Ni me importaron más los Lakers.

"Pero es que no se puede estudiar el barroco sin probar una fanesca. Es una catedral viva de paredes calientes. Si hasta tiene sus Cristos sufrientes, sus Vírgenes dolientes, sus santos en éxtasis en un grabado espeso. Cada rincón nos dice algo. Y el bacalao, como el Señor, distingue las almas tibias de aquellas que sí se atreven a transitar los amores amargos de esta tierra y se ganan el cielo... O, algo tan importante y tan eterno: la sonrisa de una abuela...".

Julio estaba inspirado. Yo, para serles honestos, apretaba mi cuchara esperando para saltar como fiera por el plato de fanesca. Dios que me perdone." ¿Y crees que a tu San Agustín le hubiese gustado la fanesca? Digo, por lo excesiva que es parece más para los pecadores golosos que para los moderados...", le dije.

"Pero es que para mí la fanesca no es cosa de gula, es cosa de fe, mi hermano... Además, con los modestos higos, ya todo después queda más equilibrado"

Es bueno Julito. Y su fanesca, también.

"The Last Supper" de Marten de Vos.

P.D: Acaban de elegir al nuevo Papa. Se llamará León XIV y en Perú lo celebran por el tiempo que pasó en Chiclayo como responsable de su diócesis. Muy pronto salieron noticias sobre su estancia allá. Una de ellas afirma que al Papa le gustaba mucho el ceviche. No dudé en pasarle la noticia a Julio. De una me dijo: “Ya ves, el hombre es de la orden agustiniana y el ceviche es pura armonía, un mar contenido, moderado. Además, después de un chuchaqui, el ceviche se siente como purificación sagrada”.

Líquida es la primera edición impresa de Revista Chiú, en la que exploramos las bebidas fermentadas y alcohólicas de Ecuador y Latinoamérica a través de diversas voces y formatos, incluyendo crónicas, ensayos, recetas, guías gastronómicas, fotografía y más. En esta edición, chicha, miske, cerveza artesanal, vinos de la mitad del mundo, cantinas vintage, coctelería contemporánea, historia y antropología de las bebidas, las mejores barras del país, bebidas no-low, y destilados de caña son los protagonistas. A través de ellos, reflexionamos sobre qué bebemos y por qué bebemos. (Agosto, 2024)